Thématiques

LU. "Le rapport de force est mort, vive le rapport de puissance !" - Revue Conflits

Issu du cursus d’échange entre Saint-Cyr et la Bundeswehr, le CES Baptiste est officier de l’arme blindée cavalerie. Il a principalement servi au 3e régiment de hussards puis au Centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC). Ses formations, son expérience opérationnelle en Afrique, au Proche et Moyen-Orient et son affectation dans le domaine de la réflexion militaire ont contribué aux réflexions contenues dans cet article. Plus particulièrement, il s’est appuyé sur ses expériences opérationnelles en état-major et sur ses analyses de la guerre en Ukraine au sein de l’Observatoire des conflits du CDEC.

Chef d’escadrons Baptiste

Résumé.

En se fondant sur quelques exemples historiques et la doctrine « multi-milieu, multi-champs », le présent article plaide pour une modernisation du concept de rapport de force. Il propose de lui substituer le terme de rapport de puissance, dont il propose une définition et une méthode de calcul, afin d’améliorer la MEDOT. En effet, sur la forme, le terme « rapport de force » est sémantiquement impropre. De plus, sur le fond, il ne prend pas encore suffisamment en compte les dimensions immatérielles des rapports de puissance lors de l’affrontement de plusieurs unités adverses. Enfin, il propose la mise en place de bases données et leur exploitation par l’intelligence artificielle pour effectuer ces calculs.

« La force puissance d’une armée, comme la quantité de mouvement en mécanique, s’évalue par la masse force multipliée par la vitesse »

-Napoléon Bonaparte-

Il pourrait sembler présomptueux qu’un officier vienne corriger celui qui, aujourd’hui encore, fait figure de maître à penser sur les bancs des écoles militaires. Pourtant, après une vérification dans un manuel de physique, il est possible d’affirmer que l’Empereur a confondu les notions de force et de puissance. Pure question d’évolution sémantique dans le temps ? Probable. Pour autant, cette confusion perdure aujourd’hui encore[1], de même que le fait d’omettre qu’en physique comme en tactique, la puissance est également abondée par l’environnement spatio-temporel dans lequel elle se déploie. Tout débat sémantique peut sembler superficiel de prime abord. Dans le cas présent, il est pourtant lourd de sens.

En effet, ne pouvant se permettre le luxe de l’échec, la science militaire se veut, d’emblée, la plus exacte possible. Elle ne peut donc faire l’économie de définitions précises ou laisser libre cours à des interprétations trop spéculatives[2]. En l’occurrence, cette approximation peut conduire les états-majors à élaborer, dans leurs réflexions tactiques, des calculs de « Rapport(s) de force » (RAPFOR), parfois incomplets et aux résultats, donc, potentiellement faux. Or ce calcul, qui s’inscrit dans la Méthode d’élaboration d’une décision opérationnelle tactique (MEDOT), en est une étape cruciale. En effet, toute action d’une unité militaire visant généralement à remplir une mission contre ou malgré l’action d’un ennemi, le chef tactique et son état-major élaborent une manœuvre en partie établie sur les conclusions d’une analyse qui compare les atouts et vulnérabilités des deux camps[3].

Quelle que soit leur nature, symétrique, dissymétrique ou asymétrique, les guerres récentes ont livré des exemples d’échecs, liés principalement à une analyse incomplète ou erronée du rapport de puissance entre belligérants. Lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine en février 2022, elle disposait d’un surnombre à peine suffisant en théorie, accentué par une absence de concentration des efforts dans le temps ou l’espace. Elle semblait pourtant avoir évalué et pris en compte des facteurs qualitatifs dans son étude préalable : la force morale supposée des combattants adverses et la résilience morale de la nation ukrainienne, mais aussi les aspects qualitatifs de ses propres troupes (motivation, entraînement). Aujourd’hui, les analystes considèrent que les Russes ont très probablement sous-estimé les ressources immatérielles ukrainiennes, tout en surestimant leurs propres atouts qualitatifs[4]. Ainsi, alors qu’il entendait potentiellement compenser un rapport de puissance quantitatif insuffisant, le choc initial provoqué par l’offensive n’a pas rempli l’effet déstabilisateur escompté.

En se basant sur un état des lieux et quelques exemples, le présent article plaide pour une modernisation du concept actuel de RAPFOR. Il propose de lui substituer le terme de Rapport de puissance (RAPUI)[5] dont il propose une définition ainsi qu’une ébauche de mode d’emploi, afin d’enrichir et d’actualiser la MEDOT.

Redéfinir force, puissance et état des lieux doctrinal

Définitions et articulation des notions clefs du rapport de puissance

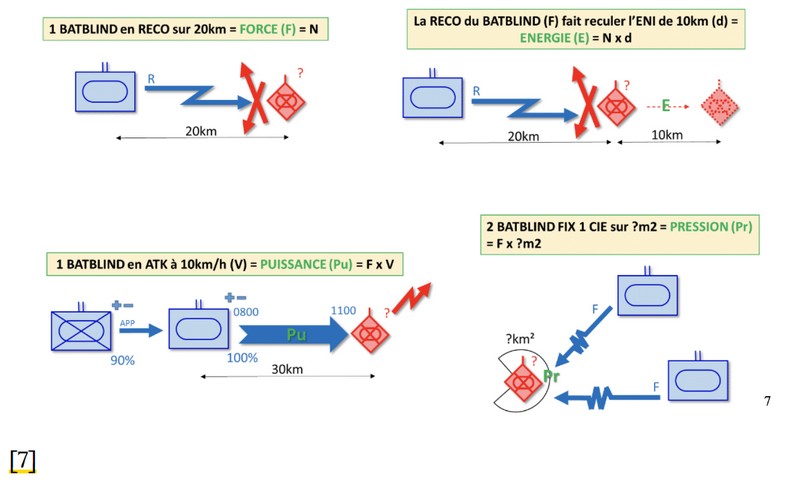

En science et plus particulièrement en physique, une force est « la cause capable de déformer un corps ou d’en modifier le mouvement (la direction, la vitesse) »[6] . Elle est un donc un vecteur, déterminé par un sens, une direction et une norme de physique (ex. : gravité), calculée en Newton. L’énergie est le carburant qui permet à cette force de réaliser un travail ou un effet, cinétique ou non (un déplacement par exemple). L’énergie, calculée en joules ou en Newton/m, est donc le résultat de la force multipliée par la distance. La puissance est la quantité d’énergie déployée dans un temps donné. Elle est dotée d’un volume qui peut être constant ou variable : c’est son débit, son intensité. Elle est donc calculée en Watts, c’est-à-dire en joules par seconde ou en Newton par m/s. Appliquées à la tactique, ces définitions permettent les transpositions suivantes :

Comparer des rapports de force sur le plan tactique militaire se limiterait donc à comparer deux actions vectorielles, en omettant d’y adjoindre le critère d’énergie. En d’autres termes, cela reviendrait à calculer l’opposition de deux actions (deux forces aux poussées contraires par exemple) en omettant d’y adjoindre ce qui confère leur puissance à ces forces. Il est donc indispensable de parler de calculs de rapport de puissance et non de rapport de force pour s’approcher au mieux de la réalité de ce que sera la friction de plusieurs éléments adverses qui s’entrechoquent. Concrètement, projeter une brigade en Roumanie contribue à s’inscrire dans un rapport de force. C’est un mouvement tactique, une action de force à vocation stratégique. Projeter rapidement une brigade lourde, interarme, numérisée, entrainée, motivée, logistiquement résiliente contribue à établir un rapport de puissance. C’est une action intense et vive dans le temps et l’espace, une démonstration de puissance.

En conclusion, si un état-major souhaite s’assurer que l’action (force) entreprise par une de ses unités délivre les effets escomptés sur une unité adverse, il lui faut connaître les énergies de ces deux forces opposées, qui se déploient dans un cadre espace-temps donné. Ainsi, il pourra s’assurer de disposer de la puissance suffisante pour contraindre ou faire plier la puissance adverse.

RAPFOR ou RAPUI ? Exégèse de réflexions et de doctrine

De César à Foch, les calculs de rapport de puissance ont toujours occupé l’esprit des stratèges et tacticiens[8]. Improprement appelés calculs de rapports de force, on peut émettre l’hypothèse que la confusion provient de la proximité lexicale, en français, entre « force » et « être fort ». Quand Clausewitz dit que la stratégie « consiste à être toujours très fort, d’abord en général, puis au point décisif »[9], il ne parle en réalité pas de force, mais de puissance[10]. Être fort[11], c’est être capable de déployer une force. Être puissant, c’est pouvoir déployer énergiquement une force dans un temps et un espace donnés. Être le plus fort au moment décisif, c’est donc être plus puissant.

En ce sens, dans une étude consacrée à la masse dont il rédige l’introduction[12], E. Tenenbaum rappelle que le stratégiste Michael I. Handel avait défini la puissance militaire (P) selon l’équation P = quantité × qualité matérielle × qualité immatérielle. E. Tenenbaum considère que les deux premiers correspondent à ce qui est entendu par masse. Ce qui est juste en physique, mais incorrect appliqué au domaine militaire. Si la masse est considérée sous l’angle des effets qu’elle est susceptible de produire, ses qualités immatérielles sont tout autant constitutives de sa masse (« Gestalt » chez Clausewitz). Le rayonnement, en sciences physique et militaire, en est un exemple : la seule puissance d’une coalition lancée en attaque dégagea une aura qui fit battre en retraite les troupes de S. Hussein pendant la guerre du Golfe. La formule de Handel est elle aussi incomplète, car elle omet que la puissance est directement liée au temps et/ou à l’espace dans laquelle elle se déploie.

La MEDOT française enjoint le tacticien à soigneusement conduire les calculs de « RAPFOR ». Elle le définit comme « le bilan comparatif (quantitatif et qualitatif) des forces amies et ennemies dans le cadre espace-temps de la mission amie ayant pour but de déterminer les moments et les lieux de supériorité ou d’infériorité relative des forces amies et donc de faire apparaître des notions d’efforts »[13]. Au-delà de la confusion sémantique entre force et puissance, elle rappelle par ailleurs que, « pour être efficace, la MEDOT doit être complétée par […] une réflexion complète dans les champs physiques comme dans les champs immatériels. »[14] Pourtant, dans la méthode de calcul proposée pour les « RAPFOR », elle n’évoque que très succinctement les données qualitatives et/ou immatérielles. L’ennemi doit être étudié principalement sous les aspects de ses capacités matérielles, alors que le Précis de tactique générale indique que la prise d’ascendant est souvent d’ordre psychologique, au même titre qu’une vulnérabilité critique de l’adversaire peut être immatérielle[15].

L’armée française et la crise du recrutement

L’approche M2MC offre l’occasion de repenser le concept de RAPUI

Depuis plusieurs années, sous l’impulsion doctrinale anglo-saxonne des Effect Based Operations (EBO), les doctrines occidentales s’astreignent à mieux prendre en compte, dans la réflexion tactique, les effets que doivent pouvoir produire les unités (appelées « effecteurs »). Autrement dit, elles considèrent qu’il faut désormais élaborer des modes d’action d’abord en fonction des effets qui doivent être produits par l’action militaire et non en fonction d’une succession de sous-actions (tâches), souvent cinétiques. Ainsi, le rôle accordé à des fonctions opérationnelles jusqu’ici considérées comme secondaires car non-cinétiques, s’est vu amplifié. Aussi, le champ de bataille étant « multi-milieux, multi-champs » (M2MC), les facteurs moins tangibles doivent désormais être mieux pris en compte (force morale, influence, cybernétique, électromagnétique) pour s’assurer de la victoire. Cette approche vient ainsi confirmer le besoin de moderniser les calculs de rapport de puissance, en passant en revue les capacités des effecteurs sur l’ensemble du spectre M2MC, car ils contribuent tous à conférer son énergie à un effecteur et donc à alimenter sa puissance. Les récents conflits asymétriques en Afghanistan, au Moyen-Orient et au Sahel, en livrèrent une illustration. Les armées occidentales y furent déployées dans le cadre d’une approche partenariale, visant à accroître les capacités des forces souveraines, après avoir affaibli suffisamment l’adversaire pour le « mettre à leur portée ». Pour autant, malgré des investissements colossaux pour gonfler les capacités quantitatives et technologiques de ces armées, celles-ci ne parvinrent pas à surclasser leur adversaire. Il est fort probable que la vulnérabilité de ces armées, souvent peu entraînées, peu motivées et manquant de confiance en elles, résidait dans leur faible force morale. Aspect délaissé, qui s’avéra pourtant crucial dans la constitution de leur puissance.

Ébauche de méthode rénovée

Proposition de méthode de calcul du rapport de puissance à l’ère du M2MC

La méthode rénovée, proposée pour le calcul de RAPUI pourrait suivre les étapes suivantes : apprécier (1), calculer (2), décider (3), suivre (4), en prenant en compte les conclusions de l’analyse supra.

1/ Apprécier

Les 5 données de l’équation d’un rapport de puissance seraient donc les suivantes :

- QUI (QI) : l’unité au sens de son potentiel de combat, quantitatif et qualitatif, incluant 4 données (effectif, niveau d’énergie[16], niveau d’entraînement « métier » / interarmes / interarmées, qualités morale et cognitive ) ;

- QUOI (QO) : la mission assignée à l’unité est-elle adaptée à sa raison d’être / sa spécialité ? L’unité bénéficie-t-elle d’un « bonus » défensif / offensif face à l’action adverse présumée ?

- OÙ (O) : le terrain sur lequel est engagée l’unité joue-t-il en sa dé/faveur ?

- QUAND (QD) : les conditions temporelles de l’engagement (durée, jour/nuit, météo, contexte politique) sont-elles favorables à l’engagement ?

- COMMENT (CT) : le mode d’action dans lequel est engagée l’unité observe-t-il les principes capitaux de la guerre (liberté d’action, concentration des efforts, économie des moyens) et complémentaires (foudroyance, incertitude) ? L’unité est-elle appuyée ? Bénéficie-telle d’un effet de surprise ?

Ces paramètres prendraient la forme d’indicateurs de performance, sous la forme de données brutes, chiffrées[17].

2/ Calculer

Les 4 facteurs constitutifs du « QI4 » (voir dans la formule plus haut) pourraient être pris en compte dans la façon de représenter les unités sur les cartes de suivi de la situation tactique. Une unité pourrait dès lors être représentée comme suit.

Des indicateurs à suivre sans attendre la phase d’affrontement.

La mise en place d’une telle base de données, évaluant les effecteurs (ici régiments et bataillons) sur l’ensemble de ce spectre, nécessite un long travail. Elle doit par ailleurs avoir lieu dès les phases de compétition et/ou de contestation, car, comme évoqué plus haut, les rapports de puissance peuvent s’y dérouler sans attendre l’affrontement. Le fusionnement de ces bases de données doit avoir lieu au niveau des brigades interarmes, sous le contrôle des divisions puis du CFOT ou du CRR FR, derniers échelons qui seraient chargés de suivre l’état de préparation opérationnelle des unités de l’armée de Terre. C’est probablement une des conditions indispensables pour être capable de combattre « dès demain » comment l’entend le CEMAT.

Préconisations et limites

Implications en DORESE[18]

En doctrine, cette méthode impliquerait la mise à jour du « cours doctrinal, méthode d’élaboration d’une décision opérationnelle tactique ou méthode de « l’effet majeur » (V. 2022) », du précis de tactique générale et du mémento de tactique appliquée. De plus, elle nécessiterait une actualisation des gabarits de « messagerie à temps »[19] à partir du niveau SGTIA (niveau 5 = compagnie) en incluant des indicateurs.

En organisation, l’élaboration et le suivi des indicateurs de RAPUI induisent une forte charge de travail en état-major, a priori, pour l’ensemble des chaînes, du X1 au X9 et plus particulièrement pour la chaîne X2 (renseignement). La responsabilité du suivi de ces indicateurs incomberait probablement à la chaîne X5/assessment[20]. Pour alléger les états-majors de cette charge, une grande partie de la constitution des bases de données pourrait être réalisée via le reachback, avec la DRHAT/BCPEH[21] (X1), le CRT (X2), la SIMMT (X4), le CFOT et l’IAT (X3 et 7), et le CIAE (X9).

Former les états-majors à cette nouvelle méthode serait sous la responsabilité de la DRHAT via la DEMS-T, dès l’École d’état-major et l’ESORSEM voire dès le cours des capitaines pour les aspects relatifs à la refonte des comptes-rendus à temps. En phase de compétition ou de contestation, le suivi des indicateurs sur le moral resterait sous la responsabilité de la DRHAT, mais pourrait basculer via les brigades et divisions au CRR FR en phase d’affrontement. Ils mériteraient également d’être suivis par les services interarmées (santé, soutien, administration, munitions, énergie opérationnelle etc.).

Le résultat de ce calcul permettra de vérifier si l’unité bénéficie, dans l’absolu et avant l’élaboration du mode d’action, d’un rapport de puissance favorable (résultat supérieur à 1) ou défavorable (résultat inférieur à 1). Par ailleurs, en fonction du contexte et de l’environnement, selon l’appréciation du chef tactique, certains de 5 critères pourraient être assortis d’une pondération particulière (coefficient). En l’absence de certaines données, notamment sur l’adversaire, il conviendra de définir des valeurs par défaut, en privilégiant le plus souvent les données les moins favorables (respect du principe de l’hypothèse la plus contraignante).

3/ Décider

Le résultat du calcul n’a de sens que s’il est exploité sous la forme d’une prise de décision, relative au style de la manœuvre tactique qui sera choisie. S’il est confronté -de toute évidence- à un problème de rapport de puissance défavorable, le tacticien optera probablement pour un mode d’action combinant ruse et actions séquencées dans le temps et l’espace. Il pourra aussi émettre des demandes à son échelon supérieur (renforts, efforts, appuis, etc.).

4/ Suivre

Pendant et après l’engagement de l’effecteur, il sera nécessaire de réévaluer son niveau d’énergie et donc sa puissance. Celle-ci est en effet, per se, évolutive, dans ses aspects qualitatifs et quantitatifs. Une unité engagée fera nécessairement l’objet d’un effet d’usure ou d’épuisement variable, matériel et immatériel. Son ampleur conditionnera son possible réengagement. De même, actualiser et suivre les indicateurs de puissance amie et ennemie permettra au chef tactique de saisir des opportunités (ex. : unité ennemie en déroute, exploitation d’une brèche, exposition inattendue d’un point de vulnérabilité adverse, etc.).

Prise en compte des facteurs de puissance en symbologie tactique

Outre le fait de contribuer à élaborer et suivre les indicateurs du niveau d’entraînement des unités, le commandement des forces opérationnelles terrestres et les état-majors en charge du numérique, devraient s’assurer du soutien de la base de données et du logiciel qui pourraient voir le jour ou, du moins, de ce qui servirait de support aux calculs de RAPUI. En effet, sur le plan de l’équipement, un tel projet impliquerait le développement d’une solution numérique, probablement intégrée aux systèmes SICS et SIAC2, qui viendrait puiser dans une base de données pour générer des calculs de RAPUI. Cette base de données serait partiellement alimentée de façon automatique par la messagerie à temps des unités et manuellement par les états-majors. L’intelligence artificielle, via un algorithme, viendrait ensuite chercher les données nécessaires aux calculs de RAPUI dans ces « lacs de données »[22].

Limites de la présente étude

Cette approche, très scientifique voire « jominienne », des calculs de RAPUI, ne doit pas laisser croire qu’elle conférerait un aspect prédictif et absolument fiable aux résultats des calculs. En effet, il est fort probable que de nombreuses données seront manquantes ou incertaines, surtout celles qui évalueront l’adversaire. De plus, la (mal)chance et les aléas resteront des paramètres imprévisibles du champ de bataille. Son aspect avant tout humain, comme le rappelle, Clausewitz fait de la guerre une science par essence inexacte[23]. Aussi, cet outil n’aurait d’autre ambition que réduire l’incertitude en livrant aux chefs tactiques une situation aussi réaliste et complète que possible de ses propres forces et de celles qu’il affronte.

Par ailleurs, gardant en mémoire les théories sur l’intersubjectivité[24], il conviendra de ne pas sous-estimer l’adversaire sur le seul critère de sa puissance a priori: l’adversaire n’est ni un autre soi-même qui suivrait les mêmes schémas de pensée (culture et doctrine), ni un objet dénué d’intelligence propre. Au contraire, s’il se sait en infériorité de puissance, il redoublera de ruse ou cherchera l’évitement. À ce titre, la percée de Guderian à Sedan en mai 1940 n’a surpris que ceux qui ne s’étaient pas intéressés à sa personnalité et à sa doctrine : il semblait inconcevable sur le plan tactique de se risquer à concentrer trois divisions sur un front aussi étroit. C’est pourtant ce qu’il fit et réussit. Le même biais cognitif serait probablement à retrouver dans l’incapacité de certains pays occidentaux à prévoir l’attaque russe en Ukraine de février 2022.

Enfin, il semble nécessaire de rappeler que la domination dans le rapport de puissance n’est aucunement gage de victoire. Certes, il conférera au chef tactique un avantage indéniable et donc un certain confort tactique. Mais il ne garantit pas, à lui seul, d’obtenir le momentum qui permettra d’annihiler les forces adverses, ce que seule la manœuvre (combinaison du mouvement et du feu) permet. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. »[25] écrivait déjà Jean de la Fontaine en son temps. Autrement dit, la puissance déployée par une force et son énergie ne suffisent pas pour résoudre un problème tactique. La culture tactique occidentale rencontre, aujourd’hui encore, des difficultés à s’inscrire dans cette pensée, car elle cultive l’approche frontale et l’idéal de la bataille décisive. A contrario, d’autres modèles tactiques, notamment nomades et asiatiques cultivent l’approche indirecte et la maîtrise du temps comme facteurs de succès tactiques[26]. Ainsi, les améliorations dans les calculs de rapports de puissance ne doivent pas conforter les armées occidentales dans des modèles de pensée qui brideraient leur créativité tactique.

« À la guerre, le succès dépend de la simplicité des ordres, de la vitesse de leur exécution et de la détermination générale à vaincre. »

Au terme de cette étude, il apparaît que le rapport de puissance (et non le « rapport de force ») détermine le « rythme tactique ». En effet, la puissance est avant tout liée la notion d’intensité[27], au sens du débit d’énergie dont bénéficie un pion tactique. Cette intensité confère une puissance variable, matérielle et immatérielle aux unités militaires, qui est amplifiée ou atténuée selon le moment et le lieu dans lesquels elle se déploie. Elle résulte de tout ce qui confère son énergie à une unité ou un effecteur. Ainsi, le rapport de puissance est déterminé par l’économie des forces choisie par le chef tactique, mais aussi par le niveau d’entraînement, la résilience morale des combattants ou encore la profondeur de leurs réserves en ressources (munitions, carburants, etc.). Jamais figé au cours de la bataille (cf. bataille de Marathon 490 av. J.-C.), le RAPUI est en évolution constante, parce qu’il est fonction des manœuvres amie et ennemie. La puissance, seule, est par nature évolutive, de surcroît parce que le combat entraîne une usure et un épuisement, physique et mental. Il apparaît donc nécessaire de la suivre dans les états-majors, à l’aide d’indicateurs rénovés, au sein d’une base de données et d’abandonner la notion de « RAPFOR » qui est sémantiquement impropre.

Le présent article plaide pour la mise en place d’une telle base de données, qui servirait, en phase de compétition et de contestation, à améliorer l’entraînement et à sincériser le suivi de la capacité opérationnelle de l’armée de Terre sur l’ensemble du spectre M2MC. Par ailleurs, parce qu’un tel outil augmenterait la performance, il contribuerait, dès ces phases, à la dissuasion stratégique terrestre. En phase d’affrontement, si cette base de données était exploitée par une intelligence artificielle sous la forme d’un logiciel, ce dernier permettrait aux états-majors d’exploiter efficacement les résultats des calculs de rapports de puissance, afin de proposer les meilleures solutions tactiques à leur chef. Ainsi, cet article livre un exemple de domaine d’application pour le data management et l’intelligence artificielle dans le domaine militaire, qui permettraient de résoudre les problèmes qui avaient été rencontrés dans des réflexions similaires par le passé[28].

.................................

[1] L’appellation courante de « Force » pour désigner une unité militaire déployée en opération en témoigne et vient probablement ajouter à la confusion.

[2] D’autant plus que les armées occidentales, principalement engagées en opérations de stabilisation ou de contre-insurrection ces 30 dernières années, pourraient avoir délaissé cette problématique, n’étant que rarement voire jamais confrontées à des problèmes de rapport de puissance dans des combats dits « du fort au faible ».

[3] Le « problème tactique » que doit résoudre un chef est lié au ratio des forces en présence, aux délais imposés ou au terrain sur lequel se conduira la mission donnée (et plus généralement à plusieurs de ces problèmes simultanément).

[4] Preliminary Lessons from Russia’s Unconventionnal Operations During the Russo-Ukrainian War, RUSI, 2023.

[5] Ce qui correspond d’ailleurs plus exactement à son équivalent anglais de balance of power.

[6] Dictionnaire Le Robert – Dico en ligne

[7] Illustration réalisée par l’auteur.

[8] Même s’ils étaient très largement marqués par une logique quantitative jusque dans les années 1940.

[9] De la Guerre, Paris, Minuit, 1956.

[10] Cette confusion peut également émerger dans la langue de Clausewitz, car en allemand il écrit « recht stark zu sein » (être fort) alors que l’allemand distingue bel et bien Stärke (force) de Kraft (puissance).

[11] Clausewitz indiquait d’ailleurs que la force d’une armée résidait dans la formule : moyens × force morale (entendue comme la somme de volonté, motivation, génie créatif, intuition, patriotisme et autres facteurs intangibles).

[12] La masse dans les armées françaises. LCL R. Briant, CF J.B. Florant, COL M. Pesqueur, IFRI juin 2021.

[13] Cours doctrinal, méthode d’élaboration d’une décision opérationnelle tactique ou méthode de « l’effet majeur » (V. 2022)

[14] Ibid.

[15] Précis de tactique générale RFT 3.2.1, Paris, 2021, p.22.

[16] Ici au sens matériel : taux de disponibilité technique, niveau des stocks (carburant, denrées, pièces mécaniques, munitions, etc.), vecteurs de transport, qualité et quantité du soutien sanitaire.

[17] Non détaillée dans cet article, l’élaboration de ces indicateurs ferait l’objet d’un travail complémentaire.

[18] Doctrine, Organisation, Ressources humaines, Entrainement, Soutien, Équipement.

[19] CRH/CRQ/SITEFF/SITLOG, etc.

[20] Ce qui plaiderait pour la création d’un poste de J56 au niveau 2, spécialisé en management de données.

[21] Pour l’aspect force morale de l’unité notamment.

[22] Et, demain, les ordinateurs quantiques grâce à leur puissance de calcul.

[23] De la guerre, op. cit., chap.2, livre 2.

[24] Référence ici aux travaux des théoriciens de la phénoménologie (Husserl notamment).

[25] Jean de la Fontaine. Fables. Le Lion et le Rat.

[26] Général de brigade Guy Hubin, La guerre, une vision française, Economica, Paris, 2012.

[27] Précis de tactique générale – RFT 3.2.1, CDEC, Paris, 2021.

[28] CEN Guilloton, Objectif Doctrine n°34, Calcul du potentiel tactique des unités de combat : une aide rapide à la décision à tous les échelons. L’intégration d’un logiciel de calcul de « rapport de force » dans SICF s’était révélé trop chronophage pour les états-majors.

Revue Conflits

29/05/2024